月経3-5日目の超音波検査で卵巣の状態を探ります。この時期の卵胞をどう評価するかで、その周期の治療内容が変わります。卵巣機能が低下した方の場合は、この時期の超音波検査が特に大事です。

超音波検査のポイントは

二つです

卵巣の状態を判断するポイントは二つです。

- 胞状卵胞の数

- 遺残卵胞の有無

胞状卵胞数

月経3-5日目の超音波検査では、

胞状卵胞数を検査します。

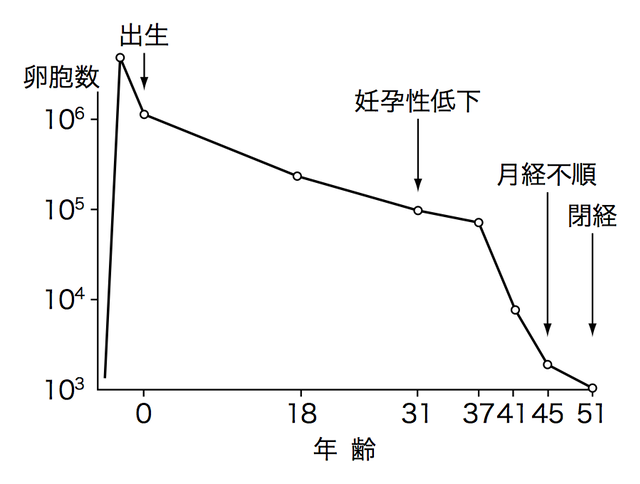

加齢に伴い卵子数は減少

加齢により卵子数は減少します。卵子数が減少するとFSHが上昇し、卵胞の閉鎖が促され、これがさらに卵子数の減少を加速させます。

- 出生時に200万あった卵子の数は、初経を迎える思春期には20〜30万に減少します。

- 37歳前後より卵子の減少が加速し、妊娠率の低下、流産率の増加、月経周期の短縮、血清FSHの基礎値の上昇などが生じます。

- 閉経を迎える50〜51歳で残っている卵子は、約1,000にすぎません。

- 卵胞数の減少は個人差があります。約1%の方は40歳未満で閉経となり、一方、50代後半で月経がある方もいらっしゃいます。

加齢により卵子数は減少する

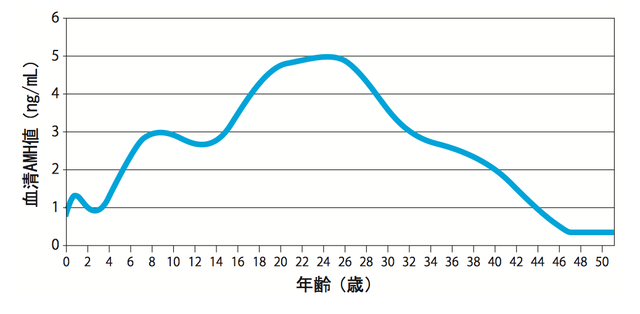

加齢によりAMH値は減少する

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

- 卵巣内に残る原始卵胞数の目安が「AMH値」です。

- 24歳をピークに減少し、30代後半から急に低下します。

- なお、低い場合でも「閉経が早い」という断定はできません。また、卵子の質とは関連しないので、「妊娠できる可能性」を判定するのは不適切とされています。

AMH値の年齢別中央値

(参考基準値)

| 年齢 | 中央値 |

|---|---|

| 30歳 | 4.0 |

| 32歳 | 3.5 |

| 34歳 | 3.1 |

| 36歳 | 2.5 |

| 38歳 | 1.9 |

| 40歳 | 1.5 |

| 42歳 | 1.0 |

| 45歳 | 0.4 |

女性15,545例のAMH測定値の分布より求められた中央値。

遺残卵胞

月経3-5日目の超音波検査では、

遺残卵胞の有無を検査します。

遺残卵胞とは

前の周期の古い卵胞が次の周期に残る状態です。

卵胞数の減少→高FSH→遺残卵胞

30代後半になると「遺残卵胞」ができやすくなります。30代前半の方でも卵巣機能が低下した方は、遺残卵胞ができやすくなります。卵胞数の減少によるFSHの上昇が影響するからです。

遺残卵胞のデメリット

空胞とは、採卵しても卵胞の中に卵子がなかったり、変性卵の状態を指します。遺残卵胞は空胞の原因になります。

ホルモン検査も必要

月経時期の超音波所見とホルモン値をみて、遺残卵胞の有無を判断します。

卵巣の状態は

周期毎に異なります

月経時期の超音波検査の所見とホルモン値をみて、その周期の卵巣の状態と治療の方針を説明します。

卵胞を育てる薬を使う、使わない、薬の種類をどうするか、高温期に薬を使う、使わない、それらは月経時期に得た情報をもとに、周期毎に判断します。