体外受精の流れ

1採卵前の卵巣管理

排卵後の高温期にホルモン剤を適宜使用する場合もあります。

2採卵周期

月経時期の超音波検査とホルモン検査値をみて、その周期の卵巣の状態を確認し、卵胞発育を促す方法を検討します。

月経時期の超音波検査とホルモン検査値をみて、その周期の卵巣の状態を確認し、卵胞発育を促す方法を検討します。

当院のポイント

- トリガー

卵胞が発育しても、中の卵子は未熟な状態です。卵子を成熟させるためのLHサージが必要となります。

当院では本来体内に存在しないhCGホルモン製剤を使用せず、自然に近い状態で排卵を促す点鼻薬のGnRhアゴニスト(ブセレリン)を使用します。卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の副作用を抑えることもできます。必要時はhCGホルモン製剤を使用するときもあります。 - 排卵抑制(非ステロイド性消炎鎮痛剤)

当院では排卵抑制の目的でボルタレンを使用します

3採卵

当院では局所麻酔を基本としています。

エコーで卵巣の位置を確認し最短距離で卵胞に針を穿刺し、卵胞液を電動式ポンプで吸引します。卵胞液は培養士に渡されます。穿刺による出血が最小限になるよう細心の注意を払い行っております。

採卵針は極細針を使用しますので、痛みや出血は軽減され、術後の回復も早いです。

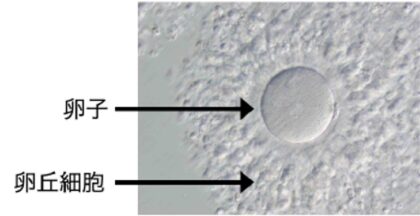

- 卵子回収(卵子の画像)

卵子は小さくて(0.1mm前後)肉眼では見えないため、培養士が実体顕微鏡を使用し、卵胞液内にある卵子を迅速にかつ丁寧に探します。卵胞液内には卵子以外の組織や細胞も含まれるため、高い技術が必要とされます。 - 卵子の成熟確認

点鼻薬によりLHサージを起こし、卵子成熟を促してから採卵を行いますが、全ての卵子が成熟できるわけではなく、未成熟の状態のまま採れる卵子も存在します。卵子は成熟していないと受精することができないため、採卵直後に卵子の確認を行います。

| GV期 | かなり未熟な卵子のため使用できません |

|---|---|

| MⅠ期 | 未熟卵ですが成長を待ち、MⅡに成熟した場合は媒精します |

| MⅡ期 | 成熟が完了した卵子 |

採卵直後の卵子を観察し、どの成熟段階なのか、受精のための準備が整っているかを確認します。

また、卵子が成熟しているかどうかだけではなく、卵子の状態を高倍率で確認することで、卵子ひとつひとつに合わせた受精方法を選択することが可能になり、受精率の向上につながっています。

卵子の異常や変性(死んでしまっている状態)が確認された場合には、体外受精に使用することはできません。

4採精

精子の精製方法

当院では密度勾配遠心法もしくはミグリスを用いた精子回収法を用いて、DNAの損傷が少なく運動性が良好な精子を回収しています。

密度勾配遠心法

調整液の上に精液を充填し、遠心分離機にかけることで密度の高い精子を集めることができる方法。この方法では精液中の不純物をある程度取り除き、運動性が良好な精子を濃縮して集めることができます。

ミグリスを用いた精子回収法

遠心分離を行うことなくミグリスという装置を用いて運動精子を回収する方法。ミグリスの外側に精液を充填し、その上から覆うように精子調整液を満たした状態で静置すると、運動精子のみが壁を乗り越えて中央の底に集まります。そして底に集まった精子を針付きのシリンジなどで回収することにより、遠心分離を行わずに精子調整ができます。

媒精

当院では基本的にふりかけ法を行いますが、当日の卵子と精子の状態、これまでの治療歴を考慮し、顕微授精を行う場合もあります。

ふりかけ法

ふりかけ法(Conventional IVF)とは、培養液を満たしたディッシュの中で調整した精子を卵子にふりかける方法です。顕微授精

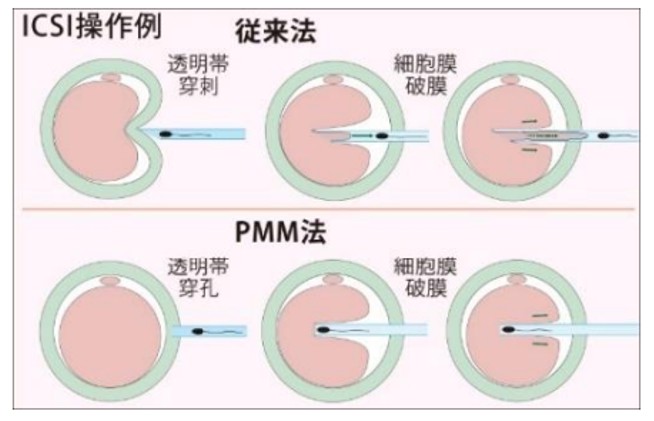

顕微授精(Intracytoplasmic SpermInjection:ICSI)とは、顕微鏡下で選別した良好精子を、ガラス針を用いて卵子に注入する方法です。顕微授精にはc-ICSIとPiezo ICSIという2つの方法があります。従来のc-ICSI:ガラス針で透明体を穿刺。卵細胞質に針を差し込み、陰圧をかけて細胞ごと吸引することで膜を破り精子を注入します。卵子にストレスを与えることがあります。Piezo ICSI:先端の平らな針を使用し、特殊な振動(パルス)を与えることで透明体に穴を開けます。そして卵細胞質膜を吸引せずに、パルスで膜を破り、精子を注入します。

顕微授精(Intracytoplasmic SpermInjection:ICSI)とは、顕微鏡下で選別した良好精子を、ガラス針を用いて卵子に注入する方法です。顕微授精にはc-ICSIとPiezo ICSIという2つの方法があります。従来のc-ICSI:ガラス針で透明体を穿刺。卵細胞質に針を差し込み、陰圧をかけて細胞ごと吸引することで膜を破り精子を注入します。卵子にストレスを与えることがあります。Piezo ICSI:先端の平らな針を使用し、特殊な振動(パルス)を与えることで透明体に穴を開けます。そして卵細胞質膜を吸引せずに、パルスで膜を破り、精子を注入します。

このようなことからPiezo ICSIは卵子に与えるダメージが従来の方法より小さく、当院ではPiezo ICSIを採用しています。

当院でPiezo ICSIを行う際には、卵子が精子を受け入れる準備が整っているか、受精のための良いタイミングかを見計らうために、紡錘体可視化装置を用いて卵子の観察を行っています。卵子に極体と紡錘体が確認できたら、受精の準備が整っているサインです。紡錘体には遺伝情報が含まれる部分があります。紡錘体を確認しながらPiezo ICSIを行うことで、卵子の染色体の損傷を避けることが可能となり、良好な受精率・胚発生率が得られています。

5培養

当院では個別管理が可能なドライインキュベータを用いて全ての卵の培養を行っております。当院では基本的に胚盤胞で凍結します。卵の形態と成長速度をもとにして評価をつけます。患者さまの状態によっては初期胚の凍結や新鮮胚移植を行うこともあります。

6凍結

受精卵の凍結方法

受精卵を凍結保存することで移植まで保存することが可能です。当院ではガラス化急速凍結法による凍結を行っております。凍結保存する胚は液体窒素の中で保存されます。

7移植周期

基本的には排卵周期で移植を行います。月経周期が長い方はレトロゾールを内服し移植を行うこともあります。

超音波検査やホルモン値により、排卵日を特定し、凍結している胚の移植日を決定します。

ホルモン補充周期も行っております。

8融解

受精卵の融解方法

医師の指示の下、移植当日の朝に凍結していた卵を融解します。凍結保存によるダメージはほぼありませんが、約1%の確率でダメージを受けてしまう卵もあるため、融解後、卵が移植できる状態まで回復できるかどうか培養を行い、判断します。

9アシステッドハッチング

受精卵が子宮内膜に着床する際には、卵が透明帯という殻から出ていることが必須です。アシステッドハッチング(AH: Assisted Hatching)とは、人工的に受精卵の透明帯を切開する技術です。AHを行い孵化胚盤胞になった胚の状態を確認し、移植の可否を判断します。

10移植

移植

超音波で確認しながら移植用カテーテルを膣から子宮に挿入し移植を行います。

移植は5~10分ほどで終了します。当院では尿を貯める必要はありません。

11妊娠判定日

通常胚盤胞移植から約7日後、初期胚移植の場合は約10日後に血液検査を行います(hcg)