- 当院の一般不妊治療について

- タイミング法と人工授精

- 一般不妊治療の流れ(当院)

- 各検査について

- 各治療のよる妊娠までの期間(初診から妊娠までの期間)

- まとめ

- 原因不明妊娠(一般不妊治療で妊娠しない場合)について

- 各周期あたりのタイミング法の妊娠率(参考文献より)

当院の一般不妊治療について

排卵の近い時期に合わせてタイミング法を行います。超音波検査で卵胞の大きさをはかり、ホルモン(E2、LH等)や頚管粘液を調べることでより正確な排卵日を特定します。

フーナー検査を適切な時期にくり返し行うことで、妊娠までの期間が短縮します。妊娠しない場合でも、治療方針をどうするかの大切な情報となります。精液検査も早めに受けていただくことで、男性不妊の早期の診断につながります。半年以内の卒業を目指しましょう。

不要な排卵誘発剤、不要な人工授精、不要な黄体ホルモン補充をなくすようにしております。月経不順の方でも注射剤の使用はごく稀です。

タイミング法と人工授精

- タイミング法

- 人工授精

- フーナー検査

- 通水検査・SHG

一般不妊治療の流れ(当院)

- 初回周期にフーナー検査を適宜行います。

- 2周期目に卵管通水検査とSHG、フーナー検査を行います。

- フーナー検査が良好な場合はタイミング法を続けます。

- 早めに精液検査を受けていただき、治療方針を決めます。

※必ずしも、上記の順番で診療が進行するわけではありません。

各検査について

フーナー検査

- 当院では、フーナー検査をくり返し行います。フーナー検査は排卵時期に性交渉を行い、その翌日に頚管粘液中の精子の数と動き、粘液の性状をみる不妊治療も兼ねた検査です。

- 【注目】フーナー検査を実施することなく転院されてくる方が多いのですが、とても大切な検査の一つだと思います。

- フーナー検査は検査結果の再現性が問題になります。同一周期でも、排卵日前日は不良、排卵日当日は良好という場合もあります。また、前周期は良好だったが、次周期は不良、またその次周期も不良というケース、その反対の例も少なくないため、検査は不妊治療も兼ねて複数周期行うようにしています。

- 【注目】フーナー検査が不良のため、一人目はタイミング法で妊娠したが、二人目は人工授精で妊娠される方も多くいらっしゃいます。数回のフーナー検査が良好=すぐにでも体外受精にステップアップということでは必ずしもなく、不妊期間や年齢、精子の状態などにより判断は変わります。

卵管通水検査+SHG(ソノヒステログラフィー)

- もし初回周期に妊娠しなかった場合、次は卵管の通水検査を行います。簡便に卵管の閉塞・狭窄の有無を診断する検査法です。

- 通水検査と同時に、SHG(ソノヒステログラフィー)も行います。子宮内腔に凸が疑われた時に、子宮内腔に生理食塩水を注入しながら経膣超音波で調べる検査です。外来で簡便に迅速に実施できるメリットがあります。

- 【注目】子宮内腔に凸が見られるケースは多く、凸は着床を妨げる原因となります。

各治療での妊娠までの期間

(初診から妊娠までの期間)

タイミング法で妊娠するまでの期間(当院)

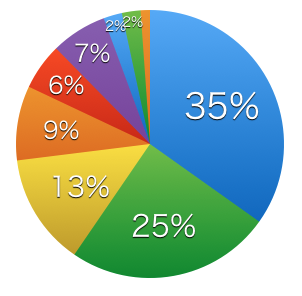

タイミング法で妊娠した方の、当院を初診されてから初回妊娠までの周期別の割合をまとめてみました。

周期別の妊娠例÷タイミングの妊娠例 (〜2018.12)

タイミング法

- 右の図はタイミング法により何周期目に妊娠したかを示すグラフです。

- タイミング法で妊娠した方の中で、初回周期に妊娠した割合は35%、2周期目は25%、3周期目は13%でした。

- タイミング法で妊娠した方の中で、4周期目までに82%、6周期目までに95%の方が妊娠しました。

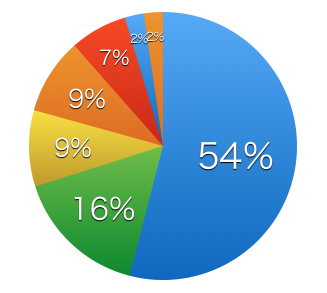

人工授精で妊娠するまでの期間(当院)

人工授精で妊娠した方の、試行回数別の割合をまとめてみました。

- 当院では、フーナー検査が不良な場合を人工授精の適応としています。

- 人工授精に移行したのは初診から平均3〜4周期目でした。

- フーナー検査を適切な時期にくり返し行い、精液検査を早めに受けていただくことで、早めに治療方針が決まります。

- 過去の治療歴などにより、初回周期から人工授精を行うケースもあります。

- 遺残卵胞が排卵する周期は、人工授精を見送ります。

AIH試行周期別の妊娠例÷AIHの妊娠例 (〜2018.12)

人工授精

- 右の図は人工授精により何周期目に妊娠したかを示すグラフです。

- 人工授精で妊娠した方の中で、初回周期に妊娠した割合は54%、2周期目は16%、3周期目は9%、4周期目は9%、5周期目は7%でした。

- 人工授精で妊娠した方の中で、4周期目までに88%、5周期目までに95%の方が妊娠しました。

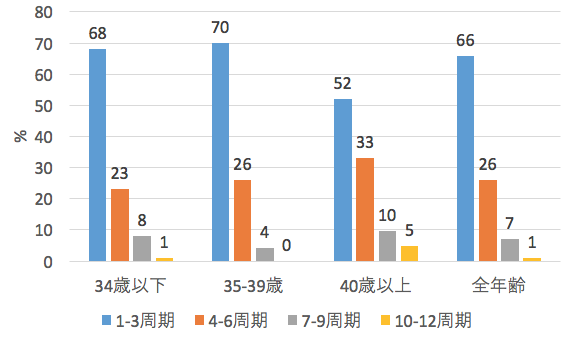

初診から妊娠するまでの期間(当院)

一般不妊治療で妊娠するまでの期間は?

- 上の図は一般不妊治療(タイミング法、または人工授精)で妊娠した方の中で、初診からの期間別に妊娠した方の割合を示すグラフです。

- 39歳以下では、1〜3周期目の割合は68〜70%、1〜6周期目の割合は91〜96%でした。

- タイミング法は6周期、人工授精は5周期を過ぎると妊娠する方の割合は少なくなりました。

まとめ

フーナー検査を正しく受けることをおすすめします

- タイミング法:妊娠例の9割は6周期以内。

- 人工授精:妊娠例の9割は5周期以内。

- フーナー検査をくり返すことで治療方針が早く決まり、妊娠までの期間短縮に有効。

- ホルモン検査の結果から排卵日を推定することで、タイミングの精度が上昇。

- 月経時期の遺残卵胞の有無の確認することで、不要な人工授精が減少。

月経時期の診察がとても大事です

原因不明の不妊(一般不妊治療で妊娠しない場合)について

考えられる不妊原因

- タイミング法や人工授精で妊娠しない場合、これらでは問題の解決にならいない他の不妊原因があると考え、治療法の変更を早めに考慮する必要があります。

- 若い年齢の方では、卵管采における卵子のピックアップ障害や受精障害が考えられます。

- 他には加齢による卵子の質の低下、様々な原因による精子の質の低下が考えられます。

ピックアップ障害

- 【注目】女性の不妊原因の中で卵管因子(卵管閉塞や卵管水腫、卵管周囲癒着など)は最も頻度が高く、その病態も多様です。ピックアップ障害とは卵管采で卵子と精子が出会うことが極めて少ない病態と考えられています。

受精障害

- 【注目】精液検査は必ずしも、精子の受精能を反映しておりません。体外受精を受けるまでは、受精障害かどうかは分かりません。ただし、WHOの正常下限値を下回る場合、精子の受精能が低下している可能性が高くなります。体外受精を受けて判明する不妊原因が受精障害です。体外受精において受精率は一般に70〜80%程度ですが、著しく受精率が低い症例は受精障害と診断されます。

卵子の質の低下

女性は30歳を過ぎると自然妊娠率が下がり、35歳を過ぎるとさらに下がります。

これには卵子の質の低下が関係しています。

精子の質の低下

不妊原因の半分は男性側に原因があります。異常受精や受精卵の発育不良、初期流産の原因に、卵子の質の低下(加齢の影響)のみならず、精子の質の低下(喫煙、加齢、高熱環境などの影響)が大きく関与します。喫煙により精子の質は低下します。

各周期あたりの

タイミング法の妊娠率

(参考文献より)

不妊症とは

妊活1〜5周期目

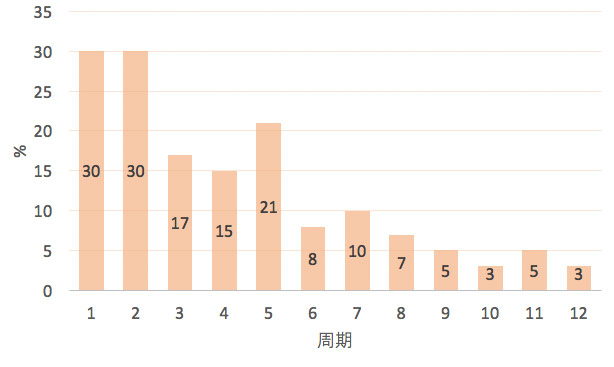

【注目】200組のカップルが妊娠を試みた結果の論文(1996年・米国)の要約を紹介

1・2周期目に200組中100組が妊娠し、周期あたりの妊娠率は各々30%でした。残りの100組のうち、3〜5周期目に42組が妊娠し、周期あたりの妊娠率は各々15〜20%でした。5周期目までに合計142組、約7割が妊娠しました。

-

【注目】1,2周期目の妊娠率:30%

-

【注目】3,4,5周期目の妊娠率:15〜20%

200組のカップルが妊娠を試みた結果

| 周期 |

カップル数 |

妊娠数 |

周期あたり妊娠率(%) |

|---|---|---|---|

|

1 |

200 | 59 | 30 |

| 2 | 137 | 41 | 30 |

| 3 | 95 | 16 | 17 |

| 4 | 78 | 12 | 15 |

| 5 | 66 | 14 | 21 |

| 6 | 52 | 4 | 8 |

| 7 | 48 | 5 | 10 |

| 8 | 43 | 3 | 7 |

| 9 | 40 | 2 | 5 |

| 10 | 38 | 1 | 3 |

| 11 | 37 | 2 | 5 |

| 12 | 35 | 1 | 3 |

妊活6〜11周期目:妊娠率は半年後から低下

6〜8周期目に12組が妊娠し、周期あたりの妊娠率は各々7〜10%でした。9〜11周期目に5組が妊娠し、周期あたりの妊娠率は各々3〜5%でした。11周期目までに合計159組、約8割が妊娠しました。

-

【注目】6,7,8周期目の妊娠率:7〜10%

-

【注目】9,10,11周期目の妊娠率:3〜5%

タイミング法の周期あたり妊娠率

妊活12周期目

12周期目に35組中1組が妊娠しました。周期あたりの妊娠率は3%でした。1年後に妊娠していない場合、その後の周期あたりの妊娠率は3%より低くなりました。

-

【注目】12周期目の妊娠率:3%

まとめ

参考文献のように周期あたりの妊娠率は低下します。一般的に、ご夫婦がタイミング法を継続して行っているにもかかわらず、1年たっても妊娠しない場合、不妊症とされます。

「不妊症」とはなんらかの治療をしないと、それ以降自然妊娠する可能性が低いと考えられる状態をいいます。一般的に、1年以上たっても妊娠しない場合に不妊症と診断し、女性の年齢が高い場合には、妊娠しない期間が1年未満でも、より早期に不妊検査と治療を開始した方が望ましいという考えが一般化しています。